Crypto 分销战略指南:论 DeFi 的鲻鱼头

原标题:《Crypto’s Distribution Playbook: Or, the DeFi Mullet》

编译:Luiza, ChainCatcher

每隔几年,加密货币总会迎来自己的高光时刻。在它生命中的大部分时间里,这些时刻遵循着可预测的四年周期:价格飙升(通常涨得离谱)、人们蜂拥而入、多数人血本无归、少数人坚持留下。加密货币就是这样通过“暴涨暴跌”循环成长起来的,而每次震荡过后留下的都是真正的信徒。

传统机构看似参与了同一场游戏——他们为资产负债表配置比特币、推出 ETF 基金、或允许客户交易加密货币。每次这类举动出现时,人们都称之为转折点。但机构入场往往标志着行情见顶,而非新增长周期的开启。"机构来了"甚至成了一个梗。他们从未带来十亿新用户,因为它们从未真正接纳加密货币,只是浅尝辄止。

但这次不同,因为机构不再只是试水。他们需要加密货币。这是他们历史上第一次 all in,因为这是最符合他们利益的选择。

这颇具讽刺意味,加密货币最初的诞生,本就是对传统机构的一种 “反抗”。其核心初衷是在现有金融体系之外另起炉灶,构建一套全新的体系。然而自我进入币圈以来,总能看到一种取得既定权威认可的渴望——尽管这些权威本是它想要“反抗”的对象。这种渴望从何而来?或许源于人们逐渐认识到:取代整个金融体系并不现实。现行体系建立在数十年积累的信任之上,无论好坏,大多数人仍相信它能为自身服务。

因此更现实的目标不是取代,而是渗透。让传统机构逐步摒弃那些陈旧模式——那些与高度互联、原生互联网化的全球化世界格格不入的低效黑箱操作。

直到不久前,这还像是一厢情愿。但本轮周期中,变革不再来自边缘的初创公司,而是来自顶层设计。

美国政府如今的论调,竟与加密货币行业多年来的主张不谋而合。若想维持美元的世界储备货币地位,就必须动用所有杠杆,而加密货币正是其中最有力的杠杆之一。锚定美元的稳定币(如 USDT、USDC)已在链上占据主导地位。美国政府没有抵制这种趋势,反而顺势而为——稳定币已从最初的 “新奇事物”变为政策工具,在特朗普执政时期更成为经济战略的核心。

《GENIUS 法案》(注:全称《加密资产透明度与监管确定性法案》,旨在规范稳定币发行)要求稳定币发行方必须购买美国国债,这为美国债务融资创造了全新类别的买家。此举为何重要?因为购买国债不仅是"资助政府",更是整个金融体系的基石。美国国债被视为全球最安全的资产:对政府而言,稳定的国债需求能维持低利率与强美元;对机构而言,国债能提供由美国政府信用背书的可预测收益——这无疑是当代史上最可靠的借贷主体。

由此形成三赢格局:稳定币发行方获得可扩展、可生息的高流动性资产为其代币背书;机构得以进入既安全又庞大的市场;美国政府获得新的资本渠道来为支出融资,且不会推高利率。时至今日,这已成为国家战略。

这其中的激励作用更是惊人:坐拥数万亿客户存款的大型银行如今有理由将储备金转化为稳定币,因为后者本质上更高效。Arthur Hayes( 注:BitMEX 前 CEO)预估这将为美国政府债务带来超过 10 万亿美元的新购买力。

这些流动性将流向何处?并非全部滞留于国债市场。部分资金将溢出至风险资产,流入加密货币领域,从而形成循环:稳定币增长→国债获得资金→流动性外溢→加密市场上涨→稳定币再度增长。

正因如此,机构本次不再是浅尝辄止,而是深度绑定。

这才是本次高光时刻可能真正成为转折点的原因:并非因加密货币说服世界背叛传统机构,而是传统机构开始转向加密货币。

我们从未遇到过这样的局面:政府态度回暖、机构积极介入、监管框架清晰、基础设施完善、跨链互通解决。既然迎来了期待已久的突破口,加密团队该如何抓住机遇?答案在于:DeFi 鲻鱼头模式 (DeFi mullet 指一种 “前端简单易用、后端去中心化” 的 DeFi 产品设计思路,类比 “鲻鱼头” 发型 “前面短、后面长” 的特点,旨在兼顾用户体验与去中心化核心优势。)

DeFi的鲻鱼头

所有成功的新技术都通过隐藏复杂性来实现普及。互联网便是如此:早期需要拨号调制解调器、晦涩指令和忍受缓慢连接的耐心;即便到 90 年代和千禧年初,上网仍意味着昂贵的电脑、笨重的浏览器或前往网吧体验。对于像我这样的第三世界国家居民,直到2010年代初这些仍是奢侈品。近三十年间,互联网虽实用却难以普及,核心在于分发渠道的局限。

直到智能手机出现。互联网从需要"前往"的场所变成随身携带的工具——从全键盘黑莓、耐摔诺基亚到触控流畅的 iPhone 与安卓手机,网络成为时刻在线、随时可用的存在。这一转变不仅破除接入壁垒,更创造了全新需求:数十亿从未想过需要网络的人突然变得离不开它。若没有智能手机,互联网可能永远停留在百万级用户规模。

人工智能同样在几年前迎来" ChatGPT 时刻"。此前 AI 主要存在于研究论文、GitHub 代码库和开发者调用的 API 中。而当人人可用的聊天界面出现后,生成式 AI 瞬间覆盖数百万用户,人们开始用它写邮件、编代码处理日常事务。这正是AI的主流化跃迁:从小众工具骤变为全球现象。

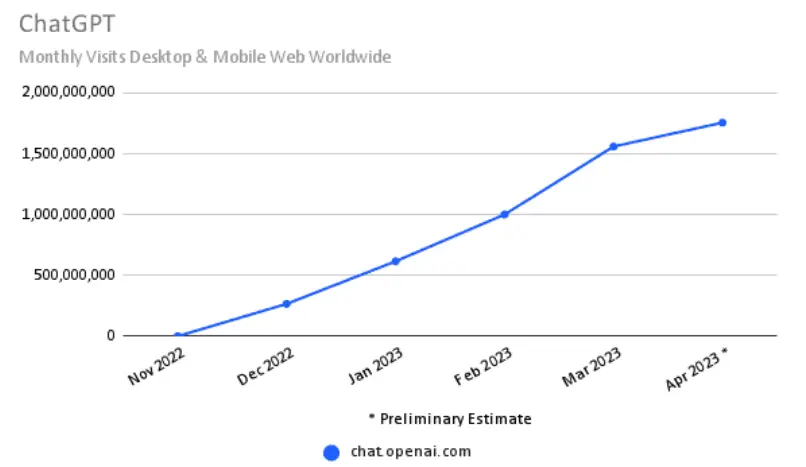

两个数据足以说明一切:

1.创纪录的用户采纳速度。ChatGPT 在 2022 年底推出后仅两个月月活用户即破亿,而 TikTok 达成此成就耗时九个月,Instagram 用了两年多。

2.病毒式扩张的用户参与度:OpenAI 网站访问量从2022 年 11 月的 1.527 亿次飙升至2023 年 3 月的 16 亿次,四个月内增长超十倍。

图源: similarweb Blog

加密货币也在等待属于自己的" ChatGPT 时刻"。技术已然成熟,基础设施就位,唯独缺少普及渠道。互联网需要智能手机,AI 需要 ChatGPT,加密货币则需要自己的交互界面革命。

你无法指望数十亿人使用去中心化交易所或管理自托管钱包——我父母永远学不会。但如果他们的银行应用突然提供稳定币支付或加密收益功能,他们就会尝试。这才是实现十亿用户规模的最现实的路径。

我称之为"祖母测试"。加密货币至今未通过这项测试:你不可能让祖母操作 DeFi 界面处理钱包、Gas 费或滑点问题。但如果 PayPal 在后台用链上收益机制支撑,前端只给她展示 “ 5% 收益的储蓄账户”,她只需点击确认就能参与——这种方式她完全能接受。

这就是"鲻鱼头模式":前端是传统金融科技,后端是去中心化金融。智能手机为互联网完成这种转化,ChatGPT 为 AI 实现这种突破,鲻鱼头策略也必将为加密货币带来变革。

对用户而言,他们看到的只是银行、PayPal 或 Coinbase 提供的贷款或收益产品;而在底层,交易正通过抗审查协议在链上执行。用户无需看见复杂性,也不必理解其中奥妙。

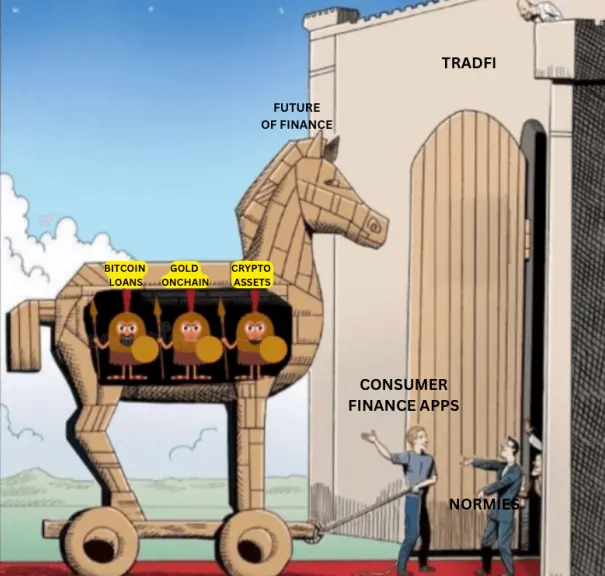

传统金融城堡里的木马

DeFi 鲻鱼头策略已不再是理论,它已成为攻入传统金融城堡的特洛伊木马。

最典型的案例是 Coinbase 与 Morpho 的合作。用户视角下,这只是一个标准的 Coinbase 功能:清晰的按钮提供比特币抵押贷款服务。但按下按钮后,贷款实际来自 Morpho的链上借贷市场。用户看不到 DeFi,只看到"贷款"二字。

这彻底颠覆了加密货币以往的运作模式。过去我们总期望用户主动适应加密世界——学习使用钱包、跨链、支付 Gas 费、桥接资产、操作去中心化交易所。我们固执地认为"产品足够优秀""收益足够诱人""自托管至关重要",懂行的用户自然会拥抱 DeFi!这种理念虽彰显对加密朋克精神的坚守,却天真地假定全世界都愿意遵循同一套规则。声称"我们不需要那些用户",看似坚持原则,实则是画地为牢——如同因拒绝改进包装而任由商机流失。

DeFi 鲻鱼头模式彻底扭转叙事轨道,让我们回归正途:在用户已有的场景中提供服务(交易所、银行门户、消费金融应用)。我们提供始终如一的核心产品——借贷、兑换、收益,但隐藏用户根本不关心的技术细节,消除我们曾强行要求他们跨越的认知门槛。

以 Coinbase 与 Morpho为例,最终呈现给用户的只有最核心的动作:质押比特币,获得美元。其余所有复杂环节都被推向幕后,回归它们本该存在的位置。

早期数据充分证明,鲻鱼策略切实可行。

(数据来源:X平台@maxbranzburg)

加密货币的规模化路径清晰可见:在用户熟悉的场景中与之相遇。如今,采用 “鲻鱼头模式” 的案例正持续增长

•Kraken x Ink x Aave:零售渠道分发的机构级链上 DeFi 贷款

•Coinbase x Velodrome:消费者界面背后的链上流动性

•ZeroHash x Mastercard x Chainlink:信用卡支持的通证 DEX 加密支付

•SharpLinkGaming x Ethereum:纳斯达克上市公司通过数字资产通证(DAT)获取 DeFi 收益

若 DeFi 鲻鱼头模式持续生效,未来十亿用户将在无知无觉中使用 DeFi。

怀疑论者贬斥其为"空洞叙事",但这正是其力量所在——叙事本就是人类理解新技术的方式。"比特币作为价值存储"同样是一种叙事。华尔街无人关心比特币网络或区块链技术,他们只想购买 BTC 资产作为通胀对冲和价值存储工具。鲻鱼头模式遵循相同逻辑:将难以解释的技术细节压缩为可感知的简单概念。

更重要的是,鲻鱼头模式代表着产品构建与分发的范式转移。为熟悉加密技术的DeFi用户开发产品是一回事,但圈外绝大多数人只关心结果:美元、收益、信贷、代币。

鲻鱼头模式为创业者、投资者和监管机构的产品开发与推广提供了全新思路:你无需将十亿用户拽入DeFi,只需将DeFi悄然嵌入他们早已使用的应用。

当下正是历史性时机

传统金融不再浅尝辄止。曾经的试点项目和试探性合作已被全面拥抱战略取代。Robinhood、Stripe、Coinbase、Circle等机构正在构建区块链、收购企业,将加密技术融入核心架构。富兰克林邓普顿(Franklin Templeton)、贝莱德(BlackRock)等万亿资管巨头将核心货币市场迁移至链上。这些传统金融巨鳄正为其加密货币业务投入真金白银、制定专项战略,并搭建分发渠道。更值得关注的是,即便是美国证券交易委员会(SEC)推出的 “加密货币项目(Project Crypto)”,字里行间也透露出 “为整个金融业开放链上业务通道” 的准入信号。

对银行与金融科技公司而言,“鲻鱼头模式” 是最优解。自建DeFi底层设施既耗时又昂贵,需要组建精通加密市场与技术的成熟团队。与其耗费数年去自研基础设施,不如接入现有生态——在快节奏市场中,时间才是最大成本。拥抱 DeFi 鲻鱼头模式显然更经济、更敏捷、更明智。

仅呼吁"机构应该使用我们开发的技术"远远不够。这就好比在 1995 年告诉别人 “应该基于互联网开展业务,因为 TCP/IP 协议已经成熟”—— 技术成熟并不等同于用户会主动采用。DeFi 团队必须主动向机构靠拢。这并非放弃去中心化或自托管原则,而是将已有技术打包成机构可直接使用的形态。

机构最关注三大核心:

•合规性:绝不能触碰监管红线。若 DeFi 团队不搭建完善的 KYC、报告和风险管理界面,机构根本不会考虑接入;

•可靠性:对 “出现故障时会上 Discord 寻求解决方案” 的加密货币资深用户而言,协议偶尔波动或许可以接受;但机构需要的是 “确定性保障”。包括服务可用性(Uptime)协议、渗透测试报告,以及清晰的问题处理流程。对 DeFi 开发者而言,包装器(Wrappers)、软件开发工具包(SDK)和服务协议或许 “不够酷炫”,但正是这些工具才能让机构安心使用。

纵观全局,多数障碍并非协议本身,而是最后一公里难题。这对某些DeFi用户和建设者或许是枯燥的苦力活,但现在必须放下执念,开发出真正能让加密货币走向大众的工具。

如今,“ DeFi 鲻鱼头模式” 已广为人知,但 “跨链互操作鲻鱼头模式”(Interop Mullet)又是什么?正如你可能已知的,加密货币的 “跨链互操作” 问题已得到解决,相关工具也已就绪 —— 这意味着金融科技公司和机构可顺利进入链上世界,充分释放加密互联网资本市场的潜力。

DeFi 鲻鱼头模式的核心是 “抽象加密货币的应用层”(例如将 Morpho 协议隐藏在 Coinbase 的一个按钮之下);

跨链互操作鲻鱼头模式则聚焦于 “抽象加密货币的基础设施层”—— 比如隐藏 LI.FI 协议在执行交易时所依赖的跨链桥、区块链网络、去中心化交易所,或是隐藏跨链互操作协议及其专有代币标准所支撑的稳定币发行技术。它就像是 “鲻鱼头模式之下的另一层鲻鱼头”,是底层的技术支撑。

互操作性:鲻鱼之下的鲻鱼

若将 DeFi 鲻鱼视为加密应用难题的终极解决方案,就如同认为改善汽车舒适度就能解决交通拥堵。真正的问题深藏于车辆之下——道路本身才是关键。

加密生态的美妙之处在于它不是统一的价值互联网,而是由数百条链组成的多元宇宙,每条链都凝聚着建设者对可扩展区块链的独特见解。这种碎片化既是魅力之源,也是大众使用的障碍,而互操作正是破局之匙。

互操作性鲻鱼与 DeFi 鲻鱼同样能加速机构推出加密产品的进程,以下两个案例极具代表性:

•稳定币发行:如今,各方都渴望推出自己的稳定币,包括加密货币公司、金融科技企业、银行,甚至地方政府。到 2025 年,“是否发行稳定币” 已不再是问题,“何时发行” 才是关键。随着美国等国家 “加大油门推动加密货币普及,以实现本国货币通过加密货币基础设施流通”,所有人都急于加入这场 “稳定币淘金热”。在当前加密货币生态中,推出 “具备未来适应性” 的稳定币的最佳(甚至是唯一合法)方式,便是采用 “跨链互操作代币标准”。这类标准不仅能大幅缩短发行稳定币的时间,还能显著降低发行过程中的技术与运营成本 ,同时,发行方仍能保留对代币合约的控制权、确保安全保障,并收取相关费用,实现 “多方共赢”。

•资产兑换(同链、跨链、跨链桥兑换)

在加密货币领域,资产兑换需求从未消失。这意味着,交易所、钱包、入金通道、托管机构等企业,始终需要为自身或用户提供 “资产兑换” 服务。

终章

加密领域长期以来的核心难题是技术突破:扩展性、共识机制、互操作性。最顶尖的人才已基本解决这些问题,基础设施已然就位。

现在的核心难题已转移:不再是打造引擎,而是造出人们真正愿意驾驶的汽车。鲻鱼头模式正是这辆汽车的设计蓝图。

凭借构建更美好世界的理想主义乐观精神,加密行业已创造了4万亿美元经济体量;下一阶段征程中,务实主义将成为制胜法宝。鲻鱼头模式正是这种务实主义的体现——它承认传统金融世界拥有加密最需要的东西:分销渠道。这是让加密货币触达每个人的最直接路径。理解这一点的建设者,终将塑造未来。

1.资讯内容不构成投资建议,投资者应独立决策并自行承担风险

2.本文版权归属原作所有,仅代表作者本人观点,不代表本站的观点或立场

您可能感兴趣

-

稳定币是如何保持价格稳定的?机制解析

稳定币是如何保持价格稳定的?机制解析文章解析稳定币的锚定机制,介绍法币抵押型、加密抵押型、算法稳定币、混合型四大类型的运作模式、风险与优势,探讨2025年监管、ZKP审计、多资产抵押池等趋势,强调稳定性依赖抵押资产、算法与市场信心的平衡。

-

稳定币有风险吗?可能归零吗?

稳定币有风险吗?可能归零吗?文章分析稳定币的风险来源,包括储备风险、算法漏洞和监管政策影响,评估USDT/USDC、DAI及算法稳定币的归零概率,并提供储备验证、分散持有等规避风险策略。

-

CNHC稳定币是什么?发行方背景介绍

CNHC稳定币是什么?发行方背景介绍本文介绍了锚定离岸人民币的稳定币CNHC,分析其锚定资产专一、技术路线混搭等特征,探讨发行方的跨境合资模式与监管合规要求,及其在人民币国际化背景下面临的市场挑战与发展潜力。

-

市场成功的新框架与意识形态投资者的崛起

市场成功的新框架与意识形态投资者的崛起作者:Anthony Pompliano、Jeff Park,Block unicorn引言:在一个变化中的世界重新定义投资智慧 投资环境正在经历深刻变革,这场变革由全球经济结构的剧烈变化、技术进步和

-

USDT转账需要手续费吗?各链手续费对比

USDT转账需要手续费吗?各链手续费对比文章解析USDT转账手续费取决于区块链网络,对比以太坊、波场、BSC等主流链手续费差异,揭示交易所套路、跨链陷阱等问题,并提供2025年小额选波场、大额用BSC等省钱操作指南。

-

稳定币会被政府监管吗?未来趋势如何?

稳定币会被政府监管吗?未来趋势如何?文章分析全球稳定币监管趋严现状,包括美国《GENIUS法案》、欧盟MiCA框架等措施,探讨监管背后的金融稳定焦虑、货币主权保卫战等推手,以及行业洗牌、跨国监管矛盾等副作用,并展望合规化、美元化、全球化未来趋势。

-

如何选择安全可靠的稳定币?

如何选择安全可靠的稳定币?资深韭菜结合血泪史总结稳定币选择攻略,涵盖储备透明度、发行方背景、技术防护、市场规模、分散投资等要点,提醒关注审计与监管风险,助投资者规避陷阱。

-

不同稳定币之间怎么兑换最划算?

不同稳定币之间怎么兑换最划算?文章围绕稳定币兑换的划算方案展开,分析手续费(CEX与DEX差异)、流动性与汇率、跨链费用及平台安全性,结合2025年市场数据和实操经验,提供新手到大户的不同段位通关指南。

- 成交量排行

- 币种热搜榜

Ethena

Ethena worldlibertyfinancial-education

worldlibertyfinancial-education 泰达币

泰达币 以太坊

以太坊 比特币

比特币 USD Coin

USD Coin Solana

Solana 瑞波币

瑞波币 First Digital USD

First Digital USD 狗狗币

狗狗币 ChainLink

ChainLink 币安币

币安币 莱特币

莱特币 艾达币

艾达币 比特现金

比特现金 OKB

OKB BAKE

BAKE FIL

FIL CFX

CFX HT

HT EOS

EOS TRX

TRX GT

GT AR

AR LUNC

LUNC