用博弈论看 CyberCharge:策略行为如何在激励结构中被塑造?

什么是博弈论?

接下来,我们将用两个常见的博弈论例子,让你明白什么是博弈论和具体的博弈思维,并看看这些机制在 CyberCharge 中是如何被真实映射的。

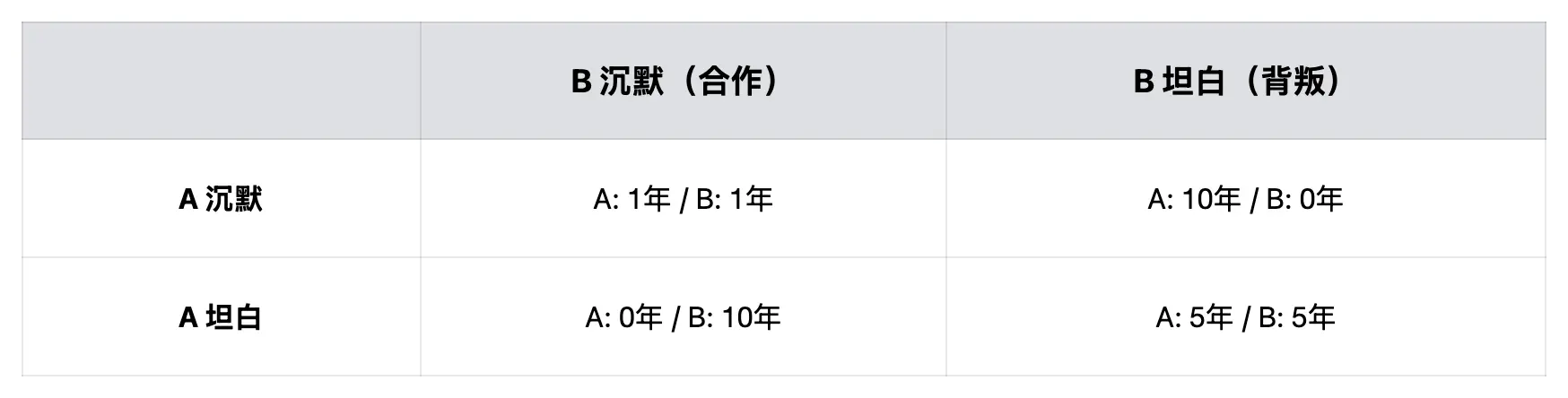

1. 囚徒困境(Prisoner's Dilemma)

-

如果你选择坦白(背叛同伴)而对方选择沉默(合作),你将立即释放,而对方判10年

-

如果你们都坦白,你们各判5年

-

如果你们都沉默,证据不足,各判1年

2. 猎鹿博弈(Stag Hunt Game)

-

合作打鹿:需要两人配合,能捕到大猎物(收益高)

-

单独打兔:一个人就能完成,但收益小。

-

其中一位猎人选择打鹿,而另一位猎人选择打兔,则双方什么都得不到

-

囚徒困境就像某些 Web3 挖矿机制:如果所有用户都选择长期稳定质押,整体网络的收益结构将更可持续,但只要用户开始担心其他人会提前退出,为了自保也会提前赎回,从而引发系统节奏紊乱,最终整体收益下降。

-

猎鹿博弈更像是 DAO 治理中的投票机制:如果所有人都积极参与,规则的设计将更加合理;但如果你认为其他人不会参与,自己也可能选择观望。久而久之,系统落入低参与到低反馈的死循环,而不是最优解。

从策略博弈到系统共识:行为 ≠ 任务,激励 ≠ 空投

-

一次充电,或许不值钱;但十次充电和喂狗背后沉淀出的稳定行为节奏,才真正被系统识别

-

策略的反馈不是即时奖励,而是以成长、等级、参与感的形式延后释放

-

最终形成的是“激励结构引导行为节奏”,而不是任务目标诱导用户点击

1.资讯内容不构成投资建议,投资者应独立决策并自行承担风险

2.本文版权归属原作所有,仅代表作者本人观点,不代表本站的观点或立场

您可能感兴趣

-

从 ICO 到股权代币化,加密市场投资的进化之路

从 ICO 到股权代币化,加密市场投资的进化之路昨天在写完罗宾汉(Robinhood)的文章后,我又在网上浏览了相关信息。发现我在文中所写的OpenAI股权交易不太引人注意的说法大大低估了业界的反应。 而且,当时交易的不仅有OpenAI的股权还有S

-

BOB 宣布在BitVM测试网将原生BTC引入DeFi系统,Lombard、Solv Protocol、Fiamma等十家机构提供支持

BOB 将原生 BTC(而非封装 BTC)引入其广泛的比特币 DeFi 生态系统,从而开启比特币 DeFi 的新纪元。全新的 BitVM 桥测试网由行业主流机构 P2P.org、Lombard、Sol

-

美股加密概念股开盘普涨,BMNR 涨 8.70%

深潮TechFlow消息,7月2日,美股加密概念股开盘普遍上涨。Bitmine Immersion Tech(BMNR)涨8.70%,报50.00美元Hut 8 Corp(HUT)涨6.57%,报19

-

10问xStocks:交易美股代币时,我们到底在交易什么?

10问xStocks:交易美股代币时,我们到底在交易什么?原创|Odaily 星球日报(@OdailyChina)作者|Wenser(@wenser 2010 )继 3 月份率先推出代币化 Coinbase 美股股票后,RWA 资产发行商 Backed 再出

-

2025 Perp DEX现状:发展势头强劲,交易额暴涨

2025 Perp DEX现状:发展势头强劲,交易额暴涨原文作者:Launchy原文编译:深潮 TechFlow永续去中心化交易所(Perpetual DEXs)从最初作为实验性的 DeFi 工具,迅速发展成为加密衍生品市场中的重要竞争者。2024 年,这

-

华尔街上链,代币化股票能否续写稳定币的史诗传奇?

华尔街上链,代币化股票能否续写稳定币的史诗传奇?17 世纪初,荷兰东印度公司发明了股票;400 多年后,代币化带来了股票 2.0。 6 月 30 日,美国知名互联网券商 Robinhood(NASDAQ: HOOD)宣布推出 Robinhood S

-

BTC波动率回顾(六月23日-六月30日)

BTC波动率回顾(六月23日-六月30日)BTC 对 USD 上涨 5.1% ( 102 千美元->107.6 千美元), ETH 对 USD 上涨 6.9% ( 2, 320 美元-> 2, 480 美元)在过去的几周,币价一直在狭窄的旗形

-

HTX DAO亮相伊斯坦布尔区块链周:释放全球合规与生态布局新信号

HTX DAO亮相伊斯坦布尔区块链周:释放全球合规与生态布局新信号6 月 26 日至 27 日,HTX DAO 亮相伊斯坦布尔区块链周(Istanbul Blockchain Week)黄金展位。在这一土耳其最具影响力的Web3盛会中,全面展示其在去中心化治理与全球

- 成交量排行

- 币种热搜榜

泰达币

泰达币 比特币

比特币 以太坊

以太坊 USD Coin

USD Coin Solana

Solana First Digital USD

First Digital USD 瑞波币

瑞波币 Sui

Sui 币安币

币安币 Pepe

Pepe 狗狗币

狗狗币 莱特币

莱特币 Uniswap

Uniswap 艾达币

艾达币 FIL

FIL EOS

EOS TRX

TRX AR

AR CRV

CRV MASK

MASK DYDX

DYDX ZEN

ZEN HT

HT