一封旧信引爆忠诚危机,以太坊基金会再临口诛笔伐

撰文:David,深潮 TechFlow

“我感觉,自己是以太坊基金会的一个还有点利用价值的傻瓜。”

10 月 19 日,一封写于一年半前的公开信被发布在推特上,里面的这句话迅速点燃了加密社区的讨论。

写信的人不是某个边缘以太坊喷子,而是 Péter Szilágyi:

曾维护着 Ethereum 超过 60% 节点运行的 Geth 客户端前负责人,在这个生态系统工作了整整 9 年的核心开发者。

有没有一种熟悉的感觉?

如果你关注 Ethereum 够久,就会发现这种场景每隔几个月就会上演一次:

对基金会(EF)的批评突然爆发,社区陷入激烈讨论,Vitalik 出面回应,然后一切归于平静,直到下一次爆发。

2022 年是关于 Merge 后的中心化担忧,2023 年是研究员的利益冲突,2024 年是 L2 的碎片化问题。

现在,火药桶被一封旧信点燃。

“有用的傻瓜”这个描述像一把刀子,戳破了某种长期维持的假象,也戳痛了许多以太坊生态贡献者的心。

平日里很少公开批评的核心贡献者们,甚至包括 Polygon 创始人 Sandeep 和 DeFi 之父 AC,一个接一个站了出来;传递的信息大概可以用一句话概括:

我们被辜负了。

而他们提出的具体问题直指要害:钱去哪了?为什么最忠诚的人得到最少?谁又在真正控制 Ethereum 的方向?

这些问题其实老生常谈,但当它们从以太坊最核心的贡献者口中说出时,情况和分量或许完全不同。

我们可以先细读一下这封信,看看一个在以太坊工作 9 年的技术领袖,到底经历了什么,才会用傻瓜来形容自己。

九年忠诚,一纸失望

2024 年 5 月 22 日,Péter Szilágyi 写这封信时,他或许正处在一个痛苦的循环中。

这封信的开头很诚恳。Péter 说自己这些年对 Ethereum、对自己在基金会的角色越来越困惑和痛苦。他试图理清思绪,于是有了这封信。

而信里的全部内容,则反映了一个忠诚的开发者,在自己的职业生涯里,所看到的关于以太坊和基金会的大量问题。

-

问题一:名为领导,实则是被利用的傻瓜

Péter 直言,他感觉自己被基金会当作"有用的傻瓜"(useful fool)在利用。

他解释说,每当以太坊内部出现争议,比如某个研究员收了外部公司的钱产生利益冲突,或者某个新提案明显偏向特定利益集团时,基金会就会让他这个“刺头”站出来反对。

翻看 Péter 之前的推文,确实有些针砭时弊和直言不讳的味道,经常就以太坊生态内的一些问题发表讨论;而这封长信所透露出的内容,则意味着这些言论更像是一场为了迎合以太坊基金会集体利益的表演。

这样基金会可以对外宣称:“看,我们多民主,内部也有不同声音。”

但问题是,每次 Péter 站出来挑战那些权势或者关系户,他的信誉就会受损一分。支持对方的人会攻击他,说他阻碍进步。久而久之,他和 Geth 团队就成了问题制造者。

“我可以选择沉默,看着 Ethereum 的价值观被践踏;或者发声,但逐渐毁掉自己的名声。”他写道,“无论哪种选择,结果都一样—— Geth 会被边缘化,我会被排除在外”。

-

问题二:6 年薪酬仅 60 万,高付出低回报

Péter 在以太坊工作的前 6 年(2015-2021),总共拿到 62.5 万美元。注意,这是 6 年的总和,税前,没有任何股权或激励。平均每年约 10 万美元。

同期,ETH 的市值,从 0 涨到 4500 亿美元。

作为维护整个网络最关键基础设施的负责人,Péter 的薪酬甚至可能比硅谷一个刚毕业的程序员还低。

他提到,基金会其他部门,比如运维、DevOps、甚至一些研究员,薪酬更低。

为什么会这样?Péter 引用了 Vitalik 说过的一句话:“如果有人不抱怨薪水太低,那说明薪水太高了。”

沉下来搞技术,不太在乎回报,这也确实是某些技术极客和密码朋克的理想形象。但问题在于,长期的低薪文化会造成负面后果。

那些真正关心协议发展的人,由于在以太坊内部拿不到很好的薪水,被迫到外面找补偿。

于是出现了各种利益冲突:研究员给外部项目当顾问,核心开发者私下接受赞助。

Péter 直言:“几乎所有的基金会初期员工早已离开,因为那才是唯一能获得与所创造价值相称的补偿的合理方式。”

-

问题三:Vitalik 和他的圈子

信件最尖锐的部分,是对以太坊权力结构的剖析。

Péter 承认他对 Vitalik 本人极其尊重,但指出了一个事实:

无论 Vitalik 是否愿意,他都在单方面决定着 Ethereum 的方向。Vitalik 的注意力投向哪里,哪里就能获得资源;

他投资什么项目,什么项目就能成功;

他认可什么技术路线,什么路线就成为主流。

更糟糕的是,围绕 Vitalik 形成了一个“5-10 人的统治精英”。这些人相互投资,互为顾问,控制着生态的资源分配。

新项目不再做公开募资,而是直接找这 5-10 个人。拿到他们的投资,就等于拿到了成功的门票。

“如果你能让 Bankless(知名播客)投资,他们会在节目里吹捧你。如果你能让基金会的研究员当顾问,就能减少技术阻力。”

这颇有一种国内职场环境熟悉的向上管理的味道,成功的钥匙不是技术或创新,而是搞定 Vitalik 身边的那几个人。

-

问题四:理想主义最伤心

信的结尾,Péter 的语气从愤怒转为悲凉。他说自己这些年拒绝了无数高薪 offer,因为相信 Ethereum 的理想。

但现在整个生态都在说“这只是生意”(it's just business)。他无法接受这种心态,但也看不到出路。

“我觉得在 Ethereum 的宏伟蓝图中,Geth 被视为一个问题,而我是问题的中心。”

这封信写于 2024 年 5 月。一年后的 2025 年 6 月,Péter 离开了 Ethereum Foundation。据报道,他拒绝了基金会提出的 500 万美元方案,把 Geth 独立成私人公司。

他选择了彻底离开,而不是把理想变成生意。

连锁反应,大佬发声

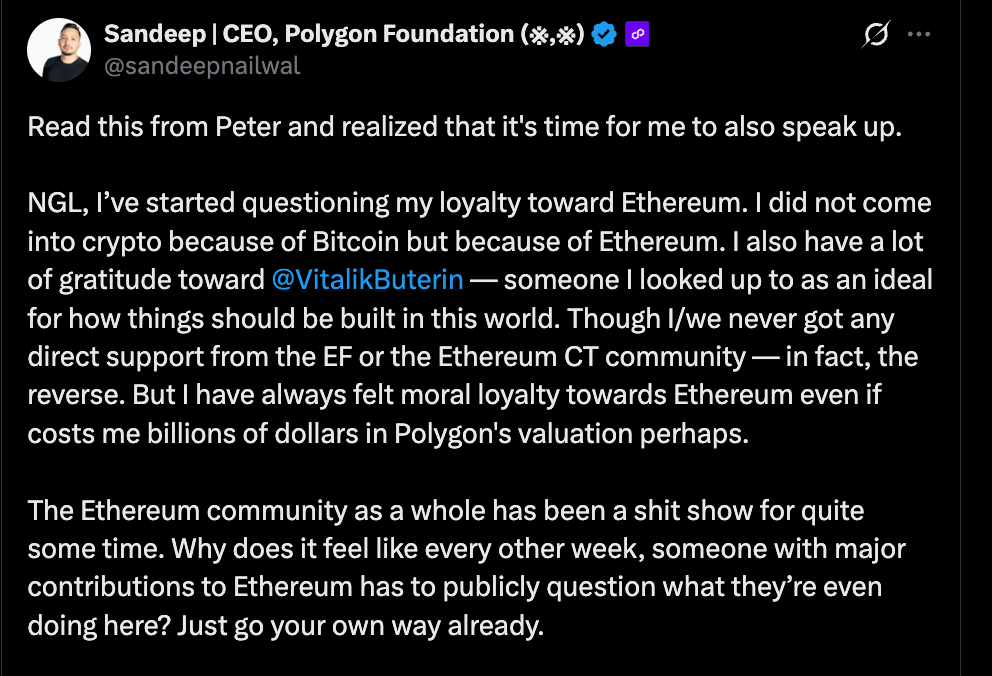

Péter 的信公开后不到 24 小时,Polygon 创始人 Sandeep Nailwal 坐不住了,引用 Péter 的帖子也说出了自己的心声。

Polygon 是以太坊最大的 Layer 2 项目之一,处理了大量交易,托管了包括预测市场 Polymarket 在内的众多应用。

可以说,Polygon 为以太坊的扩展做出了巨大贡献。

但 Sandeep 说,Ethereum 社区从来没有真正接纳过 Polygon。

市场上有个奇怪的双重标准,他写道。“当Polymarket成功时,媒体说这是'Ethereum的胜利'。但 Polygon 本身?不算Ethereum。”

市场上有个奇怪的双重标准,他写道。“当 Polymarket 成功时,媒体说这是'Ethereum 的胜利'。但 Polygon 本身?不算 Ethereum。”

这不只是名分问题,而是真金白银的损失。

Sandeep 更加直言不讳的指出,如果 Polygon 宣布自己是独立的 L1,而不是 Ethereum 的 L2,估值可能立刻翻 2-5 倍。

比如 Hedera Hashgraph 这个相对小众的 L1 项目,市值竟然超过了 Polygon、Arbitrum、Optimism 和 Scroll 这四个主要 L2 的总和。

至于为什么不转向 L1,Sandeep 说这是出于对以太坊的道德忠诚,即使这份忠诚可能让自己损失数十亿美金的估值。

但这种忠诚换来了什么?

社区里总有人说 Polygon 不是真正的 L2。增长统计网站 GrowthPie 拒绝收录 Polygon 的数据。投资者不把 Polygon 算进“Ethereum 生态”的投资组合。

Sandeep 的原帖子,里有一段特别扎心的反问:

“为什么每周,都有以太坊贡献者在质疑自己?”

他提到了自己的朋友 Akshay 的故事。Akshay 原本也倾向于支持 Polygon,但被 Ethereum 社区打击成功项目、推崇“政治正确”的做法恶心到了。最后他带着自己的才华去了 Solana,帮助后者建立起今天的帝国。

甚至 Polygon 的股东都在质疑他的决策,认为你对 Polygon 有信托责任,为什么要为了所谓的忠诚牺牲公司的价值?

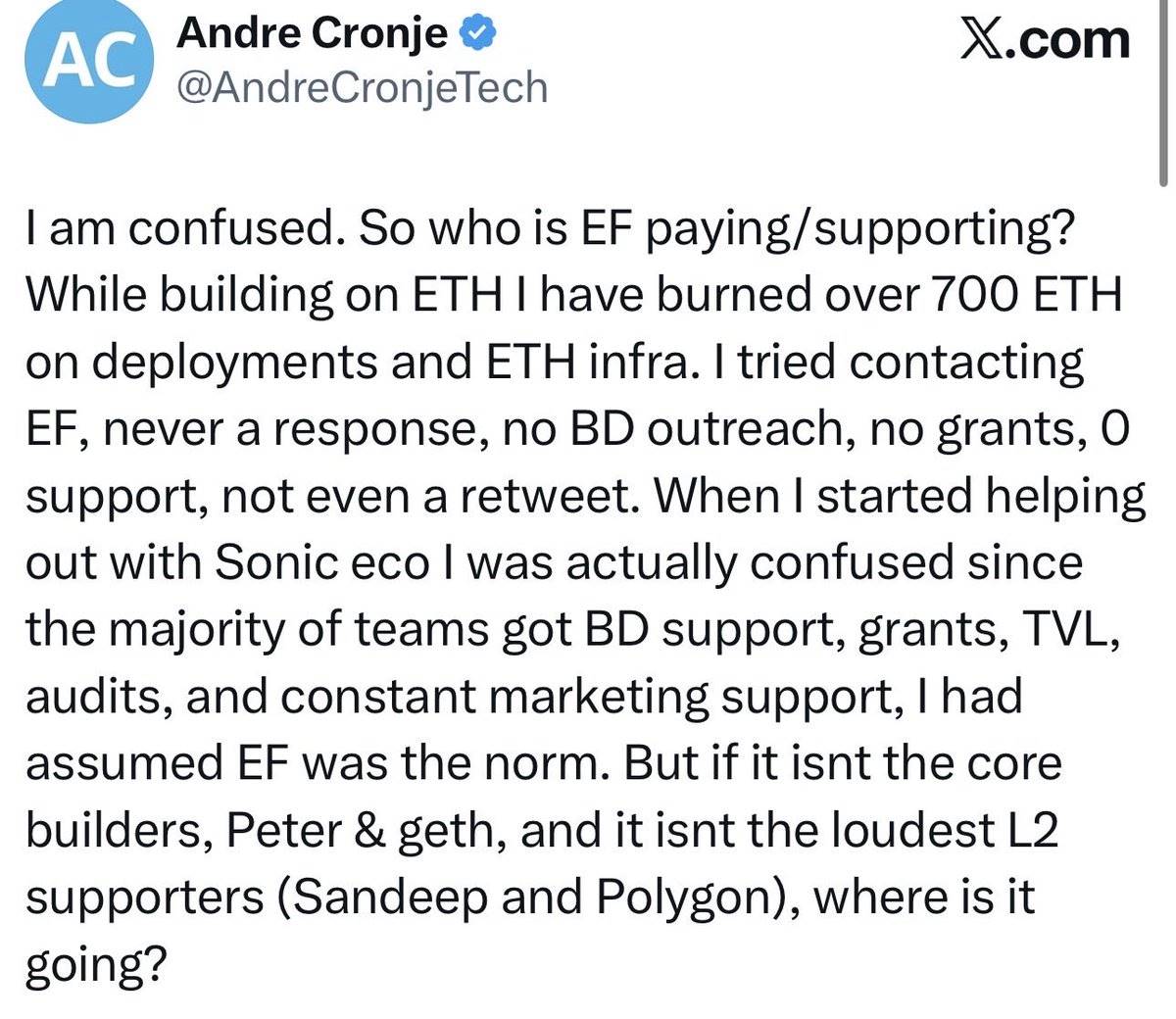

同样发声的,还有 DeFi 的传奇人物 Andre Cronje。

Andre 的帖子相对简短但犀利:

“我很困惑。EF 到底在付钱给谁/支持谁?我在 ETH 上构建时,光是部署合约和基础设施就烧掉了 700 多个 ETH。我试图联系 EF,从来没有回应,没有 BD 接触我,没有资助,零支持,连个转发都没有。”

700 ETH 按当前价格约 266 万美元。这些都是 Andre 自掏腰包的成本。

更讽刺的是,当 AC 开始帮助 Sonic 生态时,惊讶的发现大多数团队都获得了 BD 支持、资助、流动性和审计上的持续支持。

然后,这个灵魂拷问更加扎心:

“如果钱没给核心构建者 Peter 和 Geth,也没给最响亮的 L2 支持者 Sandeep 和 Polygon,那钱跑去哪了?”

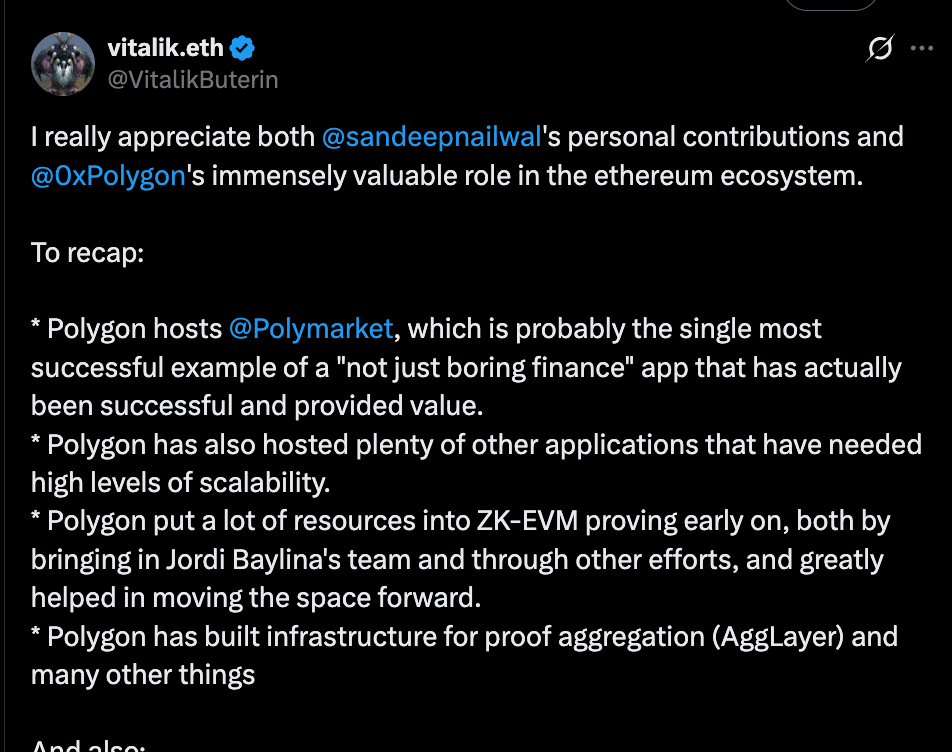

Vitalik 回应,避实就虚

面对这些质疑,Vitalik 在 10 月 21 日对 Sandeep 的言论做出了 回应 。他的回复很长,主要内容包括:

-

详细列举了 Polygon 的贡献(托管 Polymarket、推进 ZK 技术等)

-

大篇幅赞扬 Sandeep 的慈善事业(向印度捐赠医疗资源)

-

感谢 Sandeep 退还了 1.9 亿美元的 SHIB 代币收益

-

建议 Polygon 采用最新的 ZK 技术升级

但仔细读完你会发现,对于三个核心问题:低薪、资金不透明、权力小圈子,Vitalik 一个字都没提。

这种答非所问,可能本身就是一种回答。

这些回应串联起来,指向一个所有人都看得见、但没人愿意说破的真相:以太坊的资源分配存在严重问题。

最忠诚的贡献者得不到支持,而那些善于“玩游戏”的人却能获得大量资源。基金会 2025 年卖出了超过 2 亿美元的 ETH,但这些钱显然没有流向那些真正建设协议的人。

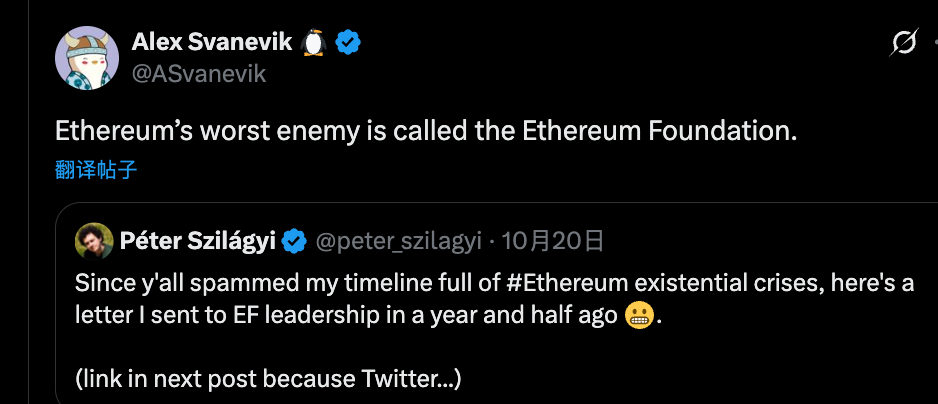

以太坊最大的敌人,是以太坊基金会

Péter 的信引发的这场风波,很可能在两周后就被新的热点覆盖,但它揭示的问题不会消失。

事实上,这种对 Ethereum Foundation 的集体声讨每隔几个月就会上演一次。

对现在的以太坊来说,它最大的敌人其实不是 Solana 等其他链,而是以太坊基金会。

以太坊已经从一个极客项目成长为市值数千亿美元的生态系统,但它的治理结构和文化还停留在早期阶段。

用 Péter 的话说,基金会仍在用“减法思维”管理一个需要“加法思维”的庞大系统。

更深层的原因或许是,以太坊陷入了典型的大公司病。

初创公司变大后都会面临的问题,比如官僚化、派系斗争、创新停滞,这些在 Ethereum 身上一个不少。

不同的是,传统公司可以通过股权激励、管理改革来应对,但以太坊做为一个去中心化项目,既不能承认自己中心化,又无法真正去中心化。

于是我们看到的核心矛盾是:它必须维持去中心化的表象,但实际运作却高度依赖中心化的决策。

Vitalik 的存在就是这个矛盾的集中体现。

一方面,社区需要他的愿景和领导力;另一方面,他的存在本身就否定了去中心化。

这创造了一种奇特的“去中心化小剧场”,每个人都在表演去中心化,但每个人都知道真正的权力在哪里。

这种表演的成本是巨大的。

正如 Sandeep 指出的,以太坊社区表面上搞平等主义,实际上的小圈子控制,比纯粹的资本主义更虚伪。

至少在 Solana 或其他中心化的链上,游戏规则是明确的。

现在,球在 Vitalik 和基金会的手上。他们的选择不仅关乎以太坊,也关乎整个加密运动的方向。是继续维持去中心化剧场,还是勇敢面对现实?

时间会给出答案。但可以确定的是,那些像 Peter 一样“有用的傻瓜”不会永远沉默。

下一次爆发,可能不只是一封信那么简单。

欢迎加入深潮TechFlow官方社群

Twitter官方账号:https://x.com/TechFlowPost

Twitter英文账号:https://x.com/BlockFlow_News

1.资讯内容不构成投资建议,投资者应独立决策并自行承担风险

2.本文版权归属原作所有,仅代表作者本人观点,不代表本站的观点或立场

您可能感兴趣

-

Pharos Network 宣布 AtlanticOcean 测试网正式上线:扩大全球对 RWA资产的访问

自 5 月推出首个测试网以来,Pharos 已在 2300 万个区块中记录近 30 亿笔交易,区块时间为 0.5 秒。可编程开放金融 Layer-1 区块链 Pharos Network 已上线 At

-

做市商朋友爆料:10·11 币安之夜究竟发生了什么

我们用数据和事实说话。因为之前做期现套利,我朋友圈有不少做市商朋友,他们中很多都直接或间接的知道我受到了很大的损失,说来好笑,因为都做这行,这次亏钱的朋友也不少。大家通了很多电话,也很积极的互相提供了

-

一封旧信引爆忠诚危机,以太坊基金会再临口诛笔伐

以太坊最大的敌人,是以太坊基金会。撰文:David,深潮 TechFlow“我感觉,自己是以太坊基金会的一个还有点利用价值的傻瓜。”10 月 19 日,一封写于一年半前的公开信被发布在推特上,里面的这

-

「索拉拉」是如何诞生的?

「币安人生」在币安合约的上架为「中文」Meme 点了一把火。撰文:Nicky,Foresight News2025 年 10 月 20 日晚,Solana 官方账号转发了一条关于其中文名「索拉拉」的推

-

Polymarket 创始人的爽文人生:21 岁穷困潦倒,5 年后成亿万富翁

一个「没什么可失去」的人,究竟是如何打造出连监管机构都想摧毁的事业?撰文:Thejaswini M A编译:Saoirse,Foresight News2020 年 6 月:一名 21 岁的穷小子在疫

-

当传统世界投来尊重,请丢下你的加密悲观主义

最近加密行业悲观情绪滋生并爆发的真正原因,是因为市场参与者越来越难以获得超额回报。作者:MONK编译:深潮TechFlow过去一年里,加密推特(Crypto Twitter,简称 CT)逐渐被越来越多

-

把天赋带到私企的以太坊开发者们

开源社区不能单纯「用爱发电」。撰文:Eric,Foresight News北京时间 19 日晚间,Bankless 联创 David Hoffman 在 X 上发文「悼念」在职时间最长的以太坊基金会研

-

USDe 真的足够安全吗?

除非多个「黑天鹅事件」同时发生,否则 USDe 仍然是安全的。撰文:The Smart Ape编译:AididiaoJP,Foresight News越来越多的人开始担心 USDe 是否真的安全,尤其

- 成交量排行

- 币种热搜榜

Pepe

Pepe OFFICIAL TRUMP

OFFICIAL TRUMP UXLINK

UXLINK 泰达币

泰达币 比特币

比特币 以太坊

以太坊 USD Coin

USD Coin Solana

Solana 币安币

币安币 瑞波币

瑞波币 First Digital USD

First Digital USD 狗狗币

狗狗币 莱特币

莱特币 ChainLink

ChainLink 大零币

大零币 FIL

FIL EOS

EOS OKB

OKB CFX

CFX ZEN

ZEN UNI

UNI WAXP

WAXP YGG

YGG