日元稳定币的“双轨制”未来:解构 JPYC 的 DeFi 之路与 联合稳定币 的机构之路

作者: @BlazingKevin_ ,the Researcher at Movemaker

引言:日本稳定币的“二元化”格局

日本的稳定币市场,正在呈现一种“双轨制”或“二元化”发展格局。这种格局并非偶然的市场演化,而是由日本独特的监管框架、深层次的产业需求以及截然不同的技术实现路径,共同作用而形成的“顶层设计”的结果。

第一条轨道,是自下而上的发展路径。其典型代表是 JPYC。这条轨道在法律的“围栏”内,主要服务于全球的、无需许可的DeFi生态。

第二条轨道,是自上而下的、由传统金融巨头主导的路径。其核心代表,是近期由日本三大银行(三菱 UFJ、三井住友、瑞穗)宣布将联合推动,并统一依托于 Progmat 平台发行的稳定币框架。这条轨道的目标,是服务于受监管的、机构级的企业结算和证券代币(ST)市场。

本文将客观且深入地解构这两条轨道,重点分析其第一根支柱:法律基础与技术架构。我们将详细探讨:它们各自所依据的法律框架是如何从根本上决定了其市场定位?它们在技术上分别解决了哪些传统金融无法解决的“痛点”?尤其是三大银行的机构联盟,其背后真正的战略意图和技术考量究竟是什么?

通过对这两条轨道的并列分析,我们将揭示出日本在加密行业的一种分区管理、平行发展的国家级战略。

1. 解构双轨——法律基础与技术架构

轨道一:JPYC 的法律进化与“100 万日元之墙”

要理解 JPYC 的市场定位和技术用例,我们必须首先理解其在 2025 年发生的根本性法律地位演变。

从“预付工具”到“资金转移工具”的合规升级

在早期探索阶段,JPYC 的运营主体 JPYC Inc. 采用了一个灵活的法律框架——“预付支付工具”。在这一框架下,JPYC 在法律上更接近一种“游戏点数”或“商场储值卡”,其核心特征是不可赎回为日元。

这是一个在当时监管真空期内巧妙的策略。它成功规避了复杂的银行和资金转移法案的严格监管,使得 JPYC 得以作为一种“日元计价点数”。

然而,这一“灰色”阶段已经结束。随着 2023 年日本《资金决济法》的修订,稳定币被正式定义为“电子支付工具”,JPYC 的法律基础也必须随之升级。

JPYC 预付型已于 2025 年 6 月停止发行。取而代之的,是 JPYC 株式会社在经历了漫长的申请周期后,正式取得了“第二类资金转移业者”(Type 2 Funds Transfer Business)的牌照。

这次“合规升级”意义重大。它使 JPYC 的法律地位发生了根本性转变:从一个不可赎回的“点数”,升级为一个受监管的、合规的、在法律上被允许赎回为日元的“资金转移工具”。这使其在法律属性上,真正成为了“稳定币”。

“100 万日元之墙”:法律框架定义的市场天花板

然而,这次合规升级,在赋予其“可赎回性”的同时,也为其戴上了一个决定其市场定位的、最核心的“枷锁”——即“100 万日元的交易上限”。

根据日本《资金决济法》的框架,“第二类资金转移业者”牌照,其核心特征是为了在促进创新的同时,严格防范洗钱和保护消费者。为此,监管规定了单笔交易不得超过 100 万日元的上限。

这就是被日本金融界和加密行业普遍称为“100 万日元之墙”的核心限制。

这一法律限制,从根本上决定了 JPYC 的市场定位。它表明,JPYC 在法律层面无法被用于大规模的、单笔超过 100 万日元的交易。这在事实上将其与机构间的大额清算、B2B 跨境结算、以及(我们将在后文详述的)证券代币市场完全隔离开来。

因此,JPYC 的技术架构和核心用例,都必须在“可赎回”和“100 万日元上限”这两个前提下展开。其技术架构,是天然面向公链的。它必须部署在以太坊、Polygon、Solana 等全球公共区块链上,以服务其核心的 DeFi 市场。其智能合约的设计,必须是无需许可的,以便与全球的 DEX、借贷协议和收益聚合器自由组合。

但与此同时,这一开放的技术架构,又被其“第二类”牌照的法律上限所束缚。这形成了一种独特的二元状态:JPYC 在技术上是全球化的、无需许可的、无上限的(智能合约本身并不限制转账金额);但在法律上(当其运用于受监管的日本实体或个人时),它又是受限的、有上限的。这种法律与技术的“错位”,使其天然成为了服务于“灰色地带”和纯粹 Web3 经济的工具,而无法成为日本主流金融的结算层。

轨道二:三大银行与 Progmat 的“无上限”机构联盟

现在,我们转向轨道二。这是一个截然不同的叙事,它并非由 Web3 原生力量自下而上推动,而是由日本金融的“顶层设计”自上而下构建的。

基于“信托法”的全新法律基础

轨道二的法律基础,完全绕开了 JPYC 所属的“资金转移业”框架。它所依据的,是 2023 年《资金决济法》修订案中,为银行和信托机构量身打造的“信托型稳定币”的法律路径。

近期,日本三大银行(三菱 UFJ、三井住友、瑞穗)的联合公告,正是基于这一全新的法律框架。其核心法律结构是:

- 发行架构:三大银行将作为“共同的信托委托人”,而三菱 UFJ 信託银行将作为“单一的信托受托人”。

- 核心特征:这是最关键的法律差异。基于银行或信托牌照发行的“电子支付工具”,在法律上没有 100 万日元的交易上限。

这一法律地位的差异,是日本监管机构进行“顶层设计”的直接体现。日本是一个“成文法主义”国家,市场参与者(尤其是大型金融机构)的行为逻辑是“‘灰色地带’就是禁止通行”。这与美国“判例法主义”下的“灰色地带就是通行” 截然相反。

因此,在 2023 年新法案出台之前,日本的机构级稳定币市场为零。新法案的通过,并非“监管”了已有的市场,而是“创造”了一个全新的、合规的、机构可以进入的市场。

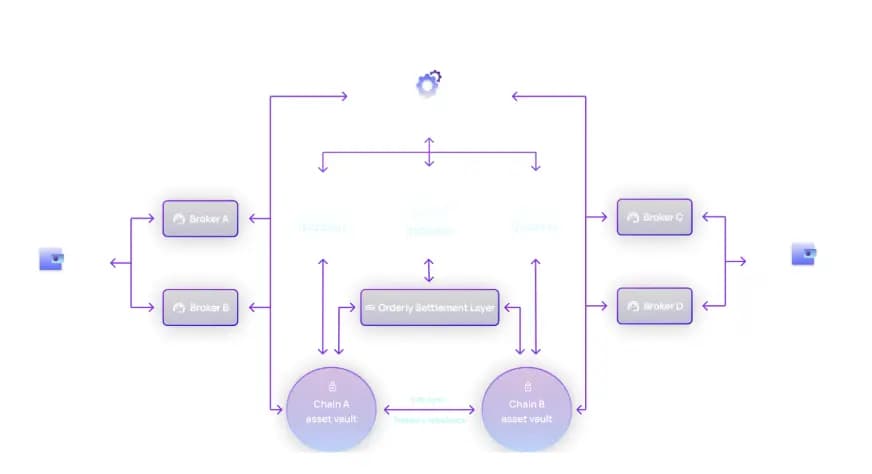

Progmat 平台:解构“数字资产国家队”的技术架构

轨道二的参与者,选择了一个统一的技术底座——Progmat 平台。要理解其技术架构,必须先理解其股东构成。

Progmat 在 2023 年从三菱 UFJ 信托银行中独立出来,成为一家独立公司。其股东阵容,几乎囊括了日本金融与科技的核心力量,堪称“数字资产国家队”:

- 信托银行(发行层):三菱 UFJ 信托 (42%)、瑞穗信托 (6.5%)、三井住友信托 (6.5%)、農中信託 (6.5%)。

- 交易所(流通层):JPX(日本交易所集团, 4.3%)。

- 券商(销售层):SBI PTS Holdings (4.3%)。

- 技术(基建层):NTT Data (11.7%)、Datachain (4.3%)。

因此,Progmat 并非一家寻求颠覆式创新的技术创业公司。它是一个由日本核心金融机构共同出资组建的“基础设施联盟”,其战略目标是成为日本在数字资产时代(ST, SC, UT)的、统一的、中立的、合规的“国家级基础设施”。

在 Progmat 的技术蓝图中,ST(证券代币)、UT(功能型代币)和 SC(稳定币)是其核心的三大支柱。ST 是被代币化的“资产”(如不动产),而 SC 则是用来支付和结算这些资产的“现金”。三大银行的稳定币发行,正是为 Progmat 宏大蓝图中“ST(RWA)市场”补上的最后一块、也是最关键的一块“支付与结算拼图”。

银行稳定币的驱动力:“核心银行系统”的技术“旁路”

一个核心问题随之而来:银行已经拥有成熟的、高效的内部支付体系,为何要“多此一举”地在区块链上构建一个稳定币平台?

答案是,银行稳定币并非为了取代现有系统,而是为了解决现有系统无法解决的三个核心“痛点”,其中最关键的是其自身 IT 架构的僵化。

-

互操作性:

现有的电子货币(如 PayPay、LINE Pay 等)是两个独立的、封闭的、由不同公司运营的“私有数据库”。它们之间“没有互操作性”,并且“可用范围受限”。而基于区块链的稳定币(SC),可以实现“相互互换”,且“任何人、随地都可访问”。

-

跨境支付:

传统的“银行汇款”需要通过一个由“中继银行”组成的漫长链条。这个过程“中间成本高昂,到账延迟大”。而稳定币体系是一个 P2P 模型,从一个地址直接到另一个地址,可实现“中间成本极小化,即时转账”。

-

核心系统的僵化:

这是解释银行“为什么必须”采用“信托型”稳定币,而不是直接开放自己的银行账户(即“存款代币”)的关键所在。

- 现状:日本乃至全球的银行 IT 系统,都依赖于一个被称为“核心银行账务系统”的封闭、陈旧但极其稳定的体系。

- 问题:这是一个“庞大、笨重、陈旧”的系统。其关键缺陷在于,它“没有支持‘写入’或‘转账’操作的 API”。所有更新(如转账)都必须通过内部的网银系统发起。

- 困境:如果要在“核心银行账务系统”上直接实现 7x24 小时的外部可编程调用,将需要“大规模的改造,这不可避免”。这在 IT 成本和金融稳定性风险上,对于任何一家银行来说都是几乎不可接受的。

“信托型”架构提供了一个完美的“旁路”方案:

- 银行侧:银行(作为委托人)将资金转入“信托”(作为受托人)。这是一个标准的、每日都在发生的成熟金融操作。银行的“核心银行账务系统”不需要做任何新开发。

- 信托侧:信托(由 Progmat 平台赋能)在区块链上发行等额的稳定币。

- 链上:从此,所有 7x24 小时的、可编程的、智能合约的调用、B2B 的自动结算,全部发生在信托和区块链层面,与银行的“核心银行账务系统”完全隔离。

- 赎回:当用户需要赎回时,信托在链上销毁稳定币,并将法币通过传统路径返还给银行的账户。

这个架构,在完全不触动银行核心账务系统的前提下,为银行的存款赋予了 24/7、低成本、跨境、且最关键的——“可编程性”。

2. “DeFi”与“机构”的市场定位

我们看到,JPYC被“第二类资金转移业”牌照和“100 万日元交易上限”所定义;而轨道二(Progmat 联盟)则基于“信托型”牌照,构建了一个“无交易上限”的机构级结算网络。

它们是定义市场、划分客户、解决特定痛点的关键所在。在本章中,我们将深入分析,这两条轨道分别满足了哪些核心用户的迫切需求,又解决了传统金融和 Web3 经济中的哪些具体“痛点”。

JPYC:服务于全球 DeFi 的“链上日元”

JPYC 的核心用户群体:即全球的、无需许可的、交易额在 100 万日元以下的加密原生经济参与者。

JPYC 所解决的核心痛点,是全球 DeFi 生态中“链上日元”这一关键资产的缺失。

痛点一:DEX 流动性与 7x24 的日元外汇市场

在全球去中心化交易所(DEX)中,USDC、USDT、ETH 和 WBTC 构成了流动性的基石。然而,作为全球主要储备和交易货币之一的日元,却长期缺席。

JPYC 的出现,是第一个合规的、可赎回的链上日元解决方案。它的核心用例之一,便是作为 JPYC/USDC 或 JPYC/ETH 交易对的流动性基础。这实质上创造了一个高效的日元即期外汇市场,允许全球任何一个 DeFi 用户,在任意时间进行日元与主流加密资产的兑换。其核心用户,是全球的 DeFi 交易者、套利者以及需要日元敞口的 Web3 协议。

痛点二:将日本宏观经济环境“代币化”的套利工具

JPYC 在金融层面最核心、最独特的用例,是它将日本独特的宏观金融环境——长期低利率政策——成功地“代币化”并引入了 DeFi。

在传统金融领域,这催生了全球闻名的“日元套利交易”(Yen Carry Trade):机构投资者借入成本极低(近乎为零)的日元,将其兑换为高收益的美元,并投资于高息资产(如美国国债),从而稳定地捕获二者之间的巨大利差。

然而,这一操作在传统上是机构的专利,普通投资者难以参与。JPYC 所解决的痛点,就是将这一专业级的金融策略,“去中心化”和“无需许可化”。

在“100 万日元上限”的法律框架下,JPYC 恰好成为了 DeFi 玩家执行此类套利操作的完美工具。一个典型的“链上日元套利交易”路径如下:

- 抵押:一名 DeFi 用户将其持有的 ETH 或 WBTC 存入 Aave、Compound 等去中心化借贷协议,作为抵押品。

- 借出:该用户选择借出 JPYC。由于锚定法币的零利率环境,JPYC 在链上的借款利率(Borrow APY)极低,远低于其他主流资产。

- 交换:用户立即在 DEX(如 Curve 或 Uniswap)上,将借入的 JPYC 卖出,换成高息的美元稳定币(如 USDC 或 USDT)。

- 存入生息:用户再将换得的 USDC 存入借贷协议的存款池或收益聚合器(如 Yearn Finance),获取显著高于 JPYC 借款成本的存款利息(Supply APY),从而捕获二者之间的利差。

这个“借出 JPYC、换成 USDC”的动作,本身就是一种在链上执行的、以日元计价的做空行为。JPYC 的可赎回性、公链可组合性以及 100 万日元的上限,使其契合了全球 DeFi 交易员执行此类中低额度、高频套利的需求。

痛点三:Web3 生态内的日元微支付

此外,JPYC 也服务于日本本土的 Web3 生态。对于 NFT 市场、链上游戏或 Web3 应用的开发商而言,他们需要一个原生的日元支付工具来进行小额结算。JPYC 恰好满足了这一“微支付”和“生态内结算”的需求。

Progmat:服务于 TradFi 的“B2B 机构结算工具”

与 JPYC 相反,轨道二的 Progmat 联盟,其核心用户并非全球 DeFi 交易员,而是日本乃至全球的大型企业、机构投资者、证券公司和银行本身。

所要解决的,是 JPYC 无法触及的、日本主流金融体系中的系统性“痛点”。

痛点一(对外):B2B 跨境与企业资金结算(SWIFT 痛点)

传统 B2B 跨境支付的痛点是全球性的。一笔通过 SWIFT 系统的银行汇款,需要经过一个由“中继银行”组成的复杂链条。这个过程不仅产生了高昂的中间成本(手续费、汇兑差),更严重的是其极差的时效性(T N 到账)和非 7x2t 小时运行的限制。

对于像三菱商事这样的全球综合商社而言,其每日在全球范围内有海量的资金结算需求。三大银行基于 Progmat 平台的稳定币,为其提供了第一个合规的、无上限的、P2P 的替代方案。它允许企业从一个地址直接向另一个地址进行即时转账,将中间成本极小化。其核心用户是跨国公司的财务部门。

痛点二(对内):银行核心系统的现代化

“信托型”稳定币所解决的第二个核心用户痛点,是银行自身的痛点。

“旁路”架构(银行➡️信托 ➡️ 区块链)的精妙之处在于,它在完全不触动银行核心账务系统的前提下,为银行的存款(日元)赋予了“可编程性”。这是一种低成本、低风险、高效率的银行系统现代化方案。

痛点三:证券代币市场的“券款对付”(DVP 痛点)

如果说 B2B 结算是其直接应用,那么 Progmat 稳定币的终极目标,是为其生态的另一大支柱——证券代币——提供“现金支柱”。

金融市场结算的基石是 DVP(Delivery versus Payment),即“券款对付”。

- 传统结算:在 T 2 结算周期中,买方和卖方之间存在巨大的“信用风险”和“时间差”。

- 链上 DVP:买方持有“钱”(即 Progmat 稳定币),卖方持有“资产”(即 Progmat 证券代币)。通过智能合约,二者可以实现“同时交换”(原子交换)。

这基于一个已然存在的庞大市场。根据 Progmat 的数据,截至 2025 年秋季,日本国内 ST 案件的累计发行额已达 2,800 多亿日元,而 ST 案件的市场总残高更是高达 5,600 多亿日元(约合 38 亿美元)。

在这些已发行的 ST 中,按金额计算,超过 86% 都是不动产 ST。

这个价值数千亿日元、并正在高速增长的证券代币和RWA市场,目前正缺乏一个合规的、高效的、原生的“链上现金结算工具”。

因此,三大银行联合发行的“无上限”稳定币,其核心战略用户,就是这个数千亿级的 ST/RWA 市场。其目标是成为这个新兴资本市场中唯一的、合规的、机构级的 DVP 结算工具,从而完成 Progmat 平台上“资产发行”与“资金结算”的最终闭环。

3. 三大银行的真实战略意图

解决“痛点”只是表层的“战术目标”。我们真正需要回答的更深层次的问题是:

- 为什么是“联盟”? 为什么三菱 UFJ、三井住友、瑞穗这三家在传统金融领域中互为最大竞争对手的巨头,会选择在这一核心赛道上“联合”行动?

- 为什么是“Progmat”? 为什么银行不各自构建自己的私有平台,而是选择将这一未来金融的核心基础设施,统一托付给一个从三菱 UFJ 信托银行“分拆”出来的、股权分散的“中立”实体?

对这两个问题的回答,才能揭示出日本金融顶层设计背后真正的、也是最终的战略意图。

意图一:“中立平台”——构建行业“最大公约数”的唯一路径

日本三大银行的联合,是整个 Progmat 稳定币框架中最值得深思的战略抉择。在传统金融世界里,支付和结算是银行最核心、竞争最激烈的领地。任何一家银行(例如三菱 UFJ)如果试图构建一个私有的、排他性的稳定币结算平台,并要求其竞争对手(如瑞穗和三井住友)加入并使用,这在商业上是绝对不可能实现的。

没有一家金融巨头,愿意将自己未来的核心结算业务,运行在由其主要竞争对手所控制的基础设施之上。

因此,三大银行都认识到,要构建一个能被全行业采纳的、国家级的“机构结算网络”,其前提必须是“中立性”。

这正是 Progmat 平台被推上历史舞台的核心原因。 Progmat 的股权结构设计,完美地诠释了这一“中立性”的战略考量。它在 2023 年从三菱 UFJ 信托银行独立出来,后者虽然仍是最大股东(42%),但其控制权被刻意稀释。

更关键的是,瑞穗信托、三井住友信托、SMBC 乃至農中信託,均以 6.5% 的持股比例并列成为其核心股东。同时,联盟还引入了代表“流通”的 JPX(日本交易所集团)、代表“销售”的 SBI 和代表“技术”的 NTT Data。

这种“全明星”式的股权结构,其意图是向市场传递一个清晰的信号:Progmat 并非三菱 UFJ 的“私有财产”,而是由日本金融核心力量共同出资组建、共同认可的“行业公共基础设施”。

通过牺牲单一机构的绝对控制权,三菱 UFJ换来了远比控制权更有价值的东西——全行业的采纳和共识。这是构建一个统一的“国家队”基础设施所必须付出的“代价”,也是其成功的唯一路径。

意图二:防御与反击——构建“TradFi 合规护城河”

三大银行的联合行动,不仅是“建设新大陆”的进攻,更是一场至关重要的“防御反击战”。其防御的对象,正是全球性的、无需许可的加密货币(如 USDC、USDT)以及 JPYC 这样的新生力量。

在传统金融巨头的视角中,如果任由这些“非主权”、“非银行”发行的稳定币渗透到 B2B 支付和证券结算领域,其后果将是灾难性的:银行的核心结算业务将被彻底“去中介化”。

因此,三大银行必须抢在 Web3 力量形成尾大不掉之势前,主动出击。其战略逻辑是经典的“拥抱、扩展、收编”:

- 拥抱:主动拥抱区块链技术,承认其在 DVP 和跨境支付上的优越性。

- 扩展:利用其最强大的武器——监管信任和法律资源——推动 2023 年《资金决济法》的修订,创造出一个专属于银行和信托机构的、“无上限”的“信托型”稳定币法律框架。

- 收编:通过这一“顶层设计”,成功地将市场“一分为二”。

- JPYC:被“100 万日元之墙”的法律框架,永久性地“遏制”在 DeFi 和零售的小额支付“沙盒”中,使其无法染指机构级的系统性金融业务。

- Progmat:成为唯一合规的、无上限的、被三大银行和交易所共同背书的“机构通道”。

通过这一战略,日本的金融巨头们,在不扼杀 Web3 创新的前提下,成功地构建了一道深厚的“TradFi 合规护城河”。它们利用法律框架,确保了在可预见的未来,所有高价值、系统性的金融活动,都必须且只能在它们所掌控的“轨道二”上运行。

意图三:垄断“RWA 经济”的“结算收费站”

如果说“中立性”是其组织形式,“合规护城河”是其防御手段,那么其最终的、也是最核心的战略意图,就是“进攻”**——**即全面掌控日本下一代数字金融的“核心收费站”。

而在证券代币这个新兴的“资产端”,Progmat 平台已经占据了 64.6% 的发行份额,取得了近乎垄断的先发优势。

三大银行联盟的战略闭环至此完全清晰:

- 第一步(资产端):通过 Progmat 平台,抢先垄断日本 ST/RWA(不动产、债券)的“资产发行”。

- 第二步(现金端):通过三大银行联盟,发行统一的、无上限的 Progmat 稳定币(SC),成为这个数千亿级 ST 市场中,唯一合规的“现金结算”工具。

结论:日本的“分区与建设”数字资产战略

通过以上分析,我们可以对日本稳定币“双轨制”的格局及其未来,得出一个客观结论。JPYC与共同稳定在当前的市场阶段,并非直接的竞争关系,而是服务于截然不同市场的平行赛道。它们服务于截然不同的用户群体,解决了截然不同的市场问题。

日元稳定币已经进入“分区监管”与“顶层建设”的阶段。一方面,监管层将 JPYC 这类自下而上的 Web3 零售创新“纳入监管”;同时,又为其设置了一个“监管沙盒”。这就像建立了一道法律防火墙,将这些创新可能带来的系统性金融风险,与本土核心金融体系“相隔离”。另一方面,监管层为银行和信托机构“顶层设计”了一条全新的合规路径,直指日本金融系统的核心:企业结算与资本市场。

展望未来3年内,这两条轨道大概率将继续平行发展。轨道一将继续探索 DeFi、Web3 游戏和零售支付的创新。轨道二则将专注于将日本数万亿美元计的RWA进行“证券代币化”(ST),并通过银行稳定币(SC)实现其高效流转。

关于 Movemaker

Movemaker 是由 Aptos 基金会授权,经 Ankaa 和 BlockBooster 联合发起的首个官方社区组织,专注于推动 Aptos 华语区生态的建设与发展。作为 Aptos 在华语区的官方代表,Movemaker 致力于通过连接开发者、用户、资本及众多生态合作伙伴,打造一个多元、开放、繁荣的 Aptos 生态系统。

免责声明:

本文/博客仅供参考,代表作者的个人观点,并不代表 Movemaker 的立场。本文无意提供:(i) 投资建议或投资推荐;(ii) 购买、出售或持有数字资产的要约或招揽;或 (iii) 财务、会计、法律或税务建议。持有数字资产,包括稳定币和 NFT,风险极高,价格波动较大,甚至可能变得一文不值。您应根据自身的财务状况,仔细考虑交易或持有数字资产是否适合您。如有具体情况方面的问题,请咨询您的法律、税务或投资顾问。本文中提供的信息(包括市场数据和统计信息,若有)仅供一般参考。在编写这些数据和图表时已尽合理注意,但对其中所表达的任何事实性错误或遗漏概不负责。

1.资讯内容不构成投资建议,投资者应独立决策并自行承担风险

2.本文版权归属原作所有,仅代表作者本人观点,不代表本站的观点或立场

您可能感兴趣

-

在多链、多币之间,企业如何让资金保持“流动性中立”?

在多链、多币之间,企业如何让资金保持“流动性中立”?随着加密产业进入基础设施竞争阶段,全球科技与金融巨头正加速构建自有区块链与稳定币生态:币安(Binance) 推出 BNB Chain 与稳定币 FDUSD,形成闭环交易与支付体系;Circle 扩展

-

当波动成为常态,资金敏捷成为企业的新竞争力

当波动成为常态,资金敏捷成为企业的新竞争力过去两周,全球加密市场再次上演“惊魂时刻”。 因宏观关税“黑天鹅”引发杠杆清算,比特币价格在短短数周内从 12.6 万美元高点跌至 10.7 万,波动幅度超过 15%,稳定币市值也随之蒸发超千亿美元,

-

x402 热潮背后,AI 正在重塑支付的底层逻辑

x402 热潮背后,AI 正在重塑支付的底层逻辑最近,一个几乎被遗忘的互联网状态码“402 Payment Required”,在AI浪潮的推动下,让 x402 成为科技与加密圈最热门的关键词。 从 Coinbase 与 Cloudflare 牵头

-

从币种到轨道:释放稳定币在企业结算中的真正价值

从币种到轨道:释放稳定币在企业结算中的真正价值一、稳定币正在成为企业结算的新工具 相比于传统跨境支付模式,稳定币凭借降低汇率损失、交易透明、高效结算等优势,正逐渐成为企业的新型结算工具。根据安永(EY)2025 年 9 月发布的调研报告《Stab

-

永续合约 DEX 的发展分化:基于市场的两种发展模式

永续合约 DEX 的发展分化:基于市场的两种发展模式去中心化衍生品市场在过去两年里经历了迅速崛起。从链上永续合约的试水,到如今多个协议日成交量突破数十亿美元,这一细分赛道已经成为 DeFi 增长最具爆发力的方向之一。不同项目在模式选择上出现了明显分歧,

-

R2 宏观展望与资产配置框架

R2 宏观展望与资产配置框架TL;DR地缘风险上升,市场的基准情形仍然是高波动。全球流动性尚未转向宽松,安全资产表现占优。短久期美债与私募信用资产提供当前最佳的风险回报结构。BTC/ETH 属于长期配置资产,但仓位应保持克制。A

-

段永平采访录:什么是懂企业?

段永平采访录:什么是懂企业?不管是巴菲特还是段永平经常说买股票就是买公司,而买公司最重要的就是懂企业。 我以前对“懂企业”的理解就是能理解商业模式、能估算未来的现金流、能知道企业的护城河。 但这种理解说出来总感觉像是做问答题,多

-

从技术狂热到社交回归,加密圈在变

从技术狂热到社交回归,加密圈在变加密货币市场就像时尚界,每隔一段时间就会流行新的概念。2023年到2024年,大家都在谈论技术升级、底层架构这些听起来很酷但也很抽象的东西。然而进入2025年,一个更接地气的趋势正在显现——社交,这个

- 成交量排行

- 币种热搜榜

OFFICIAL TRUMP

OFFICIAL TRUMP 泰达币

泰达币 比特币

比特币 以太坊

以太坊 USD Coin

USD Coin Solana

Solana 瑞波币

瑞波币 First Digital USD

First Digital USD 币安币

币安币 狗狗币

狗狗币 大零币

大零币 莱特币

莱特币 Uniswap

Uniswap wETH

wETH ChainLink

ChainLink FIL

FIL CFX

CFX ZEN

ZEN OKB

OKB ICP

ICP CAKE

CAKE AR

AR ETC

ETC SHIB

SHIB DOT

DOT DYDX

DYDX