扩容希望还是伪概念?Layer3为何饱受争议?

原创|

作者|Azuma

围绕着 Layer 3 的争议讨论近两天愈演愈烈。

一方面,Degen Chain 等 Layer 3 代表性项目的相关代币在过去数日内涨幅惊人 —— DEGEN 自身周涨幅高达 143.%;Aavegotchi 在选择转型为 Base 系 Layer 3 之后,GHST 也强势刷新了历史高点。

但另一方面,社区之内对于 Layer 3 的质疑声音也越来越响亮,Vitalik 今日还亲自下场表达了偏反对的意见:“Layer 3 并不会如魔法般地提高吞吐量。”

恰逢昨日是愚人节,许多项目便以此为焦点,略带些调侃性质地开了些关于 Layer 4、Layer 5 的玩笑,比如 dYdX 就曾开玩笑说“新版本将基于 L 4 构建”,这一玩笑甚至还被部分媒体当成了新闻传播。

那么,为何 Layer 3 会遭受如此质疑?“Rollup 上再加个 Rollup”的套娃逻辑为何不够政治正确?综合社区的讨论来看,围绕着 Layer 3 的质疑焦点主要集中在“Layer 3 是否真正具有扩容意义”之上。

从经典定义来看,Layer 2 的往往被定义为依赖于以太坊主网进行结算,具备可扩容性的网络;以此类推,Layer 3 的定义则是依赖于 Layer 2 进行结算,更具可扩容性的网络。

Layer 3 的可行性假设

在 Layer 2 的环境下,所谓的“依赖以太坊进行结算”,在技术层面上的实现机制为:将 Layer 2 的大量交易数据打包并压缩,继而同步至以太坊网络,并通过 Calldate(早期方案)或 Blob(当前方案)的数据空间进行存储。

理想情况下,假如 Layer 2 的这套结算逻辑可行,那么 Layer 3 依赖于 Layer 2 进行结算的逻辑似乎也应该成立,其技术层面上的实现机制理应为:将 Layer 3 的大量交易数据打包并压缩,继而同步至 Layer 2 网络……

到这一步时,问题就要开始出现了。

由于 Layer 2 本身并不负责网络“最终性”的确认,而是依赖于以太坊进行,那么理论上 Layer 3 的数据最终也应该提交至以太坊,由以太坊“一锤定音”。

对于已提交至 Layer 2 的 Layer 3 压缩数据而言,这时有两种潜在的提交模式(继续压缩 or 不再压缩),但可惜的是无论哪种模式暂时都存在一定问题。

Layer 3 数据提交的双重悖论

首先是第一种潜在的提交模式,即将已压缩的数据再次压缩,与其他 Layer 2 交易数据一起提交至以太坊主网。

听起来似乎很美好,但现实的情况却很残酷 —— 不行。

Vitalik 在 2022 年时曾写过一篇关于 Layer 3 的分析文章《什么样的 Layer 3 才有意义》,文中曾解释了为什么我们不能对交易数据进行多次压缩。

Rollup 使用了一系列压缩方案来减少交易储存的数据量,一笔简单的转账可大约 100 字节压缩至约 16 字节,一笔 EVM 兼容链上的 ERC 20 转账可从约 180 字节压缩至约 23 字节,一笔 ZK-SNARK 交易可从约 600 字节压缩至约 80 字节。所有上述案例大约都可以实现 8 倍左右的压缩效率……然而,由于 Rollup 依然需要在链上保持数据可用性,保证用户可访问并验证的所有数据,比如独立计算 Rollup 的状态,或是在现有验证节点离线时作为新的验证节点加入……数据可以被压缩一次,但不可以被重复压缩,如果可以的话,通常意味着我们可以将第二个压缩器的逻辑放入第一个中,但这也意味着我们本可利用一次压缩就能获得同样的效果。因此,“Rollup 上再套一个 Rollup”并不具备真正的扩容效果的解决方案。

简单来说,出于数据可用性考虑,对交易数据进行压缩本就存在一定的限制。

在这一前提下,如果我们可以通过将第二次压缩的逻辑集成至第一次压缩过程中,来实现 Layer 3 数据的多重压缩,这也就意味着我们也可以对 Layer 2 数据进行多重压缩,进而在 Layer 2 层面直接达成同样的扩容效果,那为什么我们还需要 Layer 3 呢?

究其原因,压缩算法本质上就是在某种程度上移除数据冗余,使得数据变得更加紧凑,可一旦这些冗余被移除,对已经压缩过的数据再次进行压缩就变得更难,因为可被去除的冗余只会越来越少。因此,数据压缩并不是一个可以无限重复的过程,压缩的收益也是递减的。

接着我们看第二种潜在的提交模式,即不再对 Layer 3 数据进行压缩,而是直接与其他 Layer 2 交易一起提交至以太坊主网。

这同样让人觉得有些莫名其妙,因为整体来看,当下限制了以太坊生态扩容效果的最主要瓶颈并不在于 Layer 2 (包括 Layer 3)上的区块空间不足,而是主网的数据可用性承载能力有限 —— 即用以存储 Layer 2 数据的 Blob 存储空间依然有限。

Monad 联合创始人 Keone Hon 此前曾发文表示,当前 Blob 的容量状况大概是每个区块(12 秒)产出 3 个 125 kb 的 Blob,即每秒 31.25 kb,鉴于一笔交易的数量约为 100 字节(相较 Vitalik 给出的数字略高),这意味着所有 Layer 2 的共享 TPS 大概是 300 左右。

在这一前提下,所有 Layer 2 (包括 Layer 3)均会受到同一个数据可用性上限的制约,这也使得即便 Layer 2 外加 Layer 3 所提供的区块空间再多,在完成“最终性”确认时也都得一个一个来排队。

这也是为什么 Vitalik 会强调 Layer 3 并不会神奇地改善以太坊生态的扩容状况。

Layer 3 是否毫无意义?

结合上述分析可知,出于压缩效率以及数据可用性上限等层面的限制,当下的 Layer 3 在通用型扩容方面并不能提供显著效果。那么这是否意味着 Layer 3 纯属“伪概念”,毫无实践意义呢?答案也并不会那么绝对。

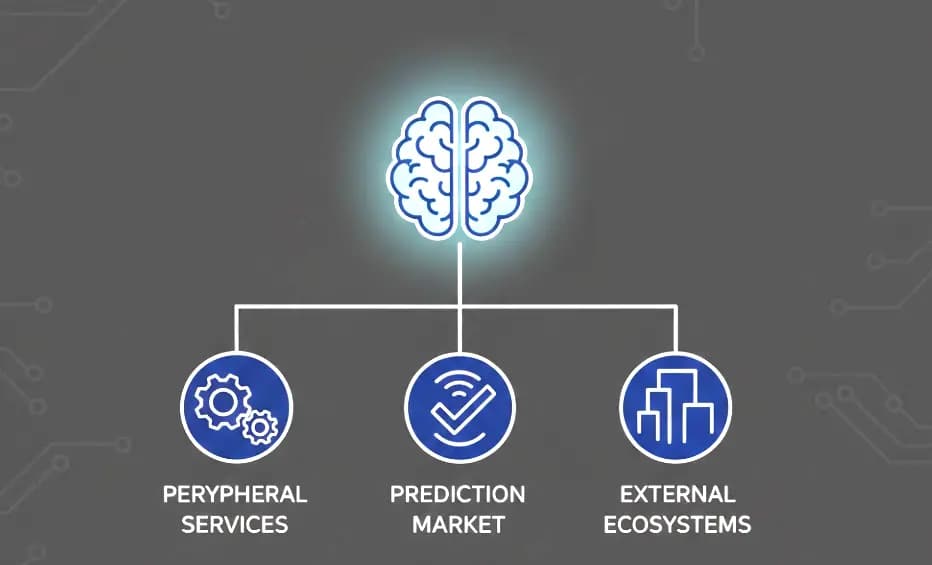

Starkware 曾在《分层扩容,从 L2 到 L3》中概述了 Layer 3 的一些潜在发展方向,比如 Layer 2 可作为通用型网络运行,Layer 3 可通过强化定制性功能来作为专用型网络运行;再比如 Layer 2 可聚焦于无信任扩容,Layer 3 则可聚焦于弱信任扩容,即通过引入一定的外部信任条件来处理数据可用性等较棘手问题。

最后套用 Vitalik 在《什么样的 Layer 3 才有意义》中的原话结尾吧:“在 Rollup 之上再叠加一个 Rollup,尤其是当这两层采用了相同的技术机制时,显然是行不通的。然而,如果 Layer 2 和 Layer 3 有着不同的设计以及不同的目标,这样的三层构架扩容构架则是可行的。”

1.资讯内容不构成投资建议,投资者应独立决策并自行承担风险

2.本文版权归属原作所有,仅代表作者本人观点,不代表本站的观点或立场

您可能感兴趣

-

传统企业家如何看懂加密基金?

加密基金代表的不是投机,而是“新一代资产管理策略的机会窗口”。撰文:邵嘉碘阅前须知:本文系基于国际法域视角,并不针对和适用中国内地法律环境。今年来,我越来越频繁地听到传统企业家问一句话:「加密市场我不

-

3.62 亿美元去哪了?Hyperliquid 反击 FUD,一场对账背后的去中心化路线之争

3.62 亿美元去哪了?Hyperliquid 反击 FUD,一场对账背后的去中心化路线之争原文标题:《Hyperliquid 亲自下场对账,完美公关背后是对竞争对手的底层围剿》 原文作者:angelilu,Foresight News2025 年 12 月 20 日,一篇发布在 blog.

-

2026 年的 Agentic Alpha:飞轮效应的开始

2026 年的 Agentic Alpha:飞轮效应的开始作者:Theoriq 联合创始人兼 CEO Ron Bodkin(@RonBodkin)加密货币的未来是 AI,AI 的未来是加密货币。 主网上线并完成 TGE 后,我首先要感谢我们的社区在整个历程中

-

Bitget 每日早报(12月24日)| Bitmine 再次购入逾 2 亿美元 ETH;美国第三季度实际 GDP 年化季率初值录得 4.3%;加密货币全网多单爆仓 2 亿美元

Bitget 每日早报(12月24日)| Bitmine 再次购入逾 2 亿美元 ETH;美国第三季度实际 GDP 年化季率初值录得 4.3%;加密货币全网多单爆仓 2 亿美元今日前瞻 1、Bitmine过去24小时再次购入67,886枚ETH,价值逾2亿美元。 2、俄罗斯央行发布加密货币市场监管概念草案,拟允许合格与非合格投资者在规定下投资加密资产。非合格投资者经测试后每

-

Bitget 每日早报:Bitmine再次购入逾2亿美元ETH,美国第三季度实际GDP年化季率初值录得4.3%

加密货币全网多单爆仓2亿美元。作者:Bitget今日前瞻1、Bitmine过去24小时再次购入67,886枚ETH,价值逾2亿美元。2、俄罗斯央行发布加密货币市场监管概念草案,拟允许合格与非合格投资者

-

AI 时代:当「人狗之差」缩为「人人之差」

AI 越聪明,人类作用越小,人和人的差距越小。撰文:0xTodd没想到上个帖子还勾起了大家的讨论欲,其实我们本质上在聊的是同一件事,只不过大家对数值的描述略有不同。大家都听过一句话,人和人的差距,有时

-

监管、腐败与去中心化自治组织:比特币研究的惊人发现

监管、腐败与去中心化自治组织:比特币研究的惊人发现作者 | Andrew Isaak, Baris Istipliler, Suleika Bort, Michael Woywode 编译 | 李若瑶 来源 | Organization Scienc

-

2026 预测市场周边服务生态机会在哪

2026 预测市场周边服务生态机会在哪自《华人预测市场应向何方探索》一文后,预测市场在全球登堂入室,真正进入主流视野。参考比特币和稳定币,加密产品在取得 PMF 后会被市场认定为新赛道,得到持续资金注入。 得益于预测市场天然的平台垄断效应

- 成交量排行

- 币种热搜榜

泰达币

泰达币 比特币

比特币 以太坊

以太坊 OFFICIAL TRUMP

OFFICIAL TRUMP USD Coin

USD Coin Solana

Solana First Digital USD

First Digital USD 瑞波币

瑞波币 币安币

币安币 大零币

大零币 狗狗币

狗狗币 莱特币

莱特币 Sui

Sui 波场

波场 Avalanche

Avalanche FIL

FIL OKB

OKB LUNC

LUNC SHIB

SHIB ZEN

ZEN ETC

ETC CAKE

CAKE DOT

DOT YGG

YGG